儿童成长是一个复杂而动态的过程,家长在这个过程中扮演着至关重要的角色。2025年4月17日下午,杭州市左岸学前教育集团开展了一场别开生面的“家长

哲思圆桌会”,通过沉浸式互动、哲理短片赏析与深度思辨,共同探寻家庭教育中“放手与支持”的辩证关系。本次圆桌会由园长妈妈胡霞萍亲自主持,邀请了全员家长线上线下同步参与,拱墅区学前教育指导中心常务副主任俞春晓女士作为圆桌嘉宾亲临现场,与家长们共同探讨孩子教育中的哲思万象。

破冰游戏:刻度尺上的放手实验

活动以“成长刻度尺”互动游戏拉开序幕。每位被抽到名签的家长,针对孩子的时机情况进行发言。在“完全独立”与“仍需帮助”的坐标轴间标记自己的位置,并分享背后的故事。

一位爸爸的发言引发全场深思:“托班时,我总觉得孩子太小,事事都想替他完成;直到上了幼儿园,我才惊讶地发现——他早已能自己穿衣、整理玩具,而我却习惯性地伸出了手。” 这一刻,许多家长笑着点头,眼神中透露出共鸣与反思。

彼此的坦诚分享让长们逐渐意识到:爱有时是放手,而成长就藏在那些我们等一等的瞬间里。关于孩子自理能力的对话,悄然打开了家长们的教育新视角。

影片观赏:《鹬》的羽翼启示录

胡园长带领大家一起观看了奥斯卡动画短片《鹬》,将此次话题讨论推向了高潮。当银幕上幼鹬经历海浪冲刷最终自主觅食的画面定格。

胡霞萍园长抛出了问题:“究竟孩子需要的是‘海浪’还是‘沙滩’?我们到底要怎样放手让孩子去经历?”,引发了家长们的思考。

家长们纷纷在题板上写下了自己的想法,一位妈妈说:“以前我总觉得陪伴是好的,现在我意识到‘适当的退后’也是爱,是一种说不出的难过和忧伤,怕你飞太高,又怕你飞得太累。”浪潮教会觅食,沙粒磨砺勇气,生命自带的成长除了有父母的陪伴,还需同伴的榜样。

棱镜茶语:教育光谱的凝视

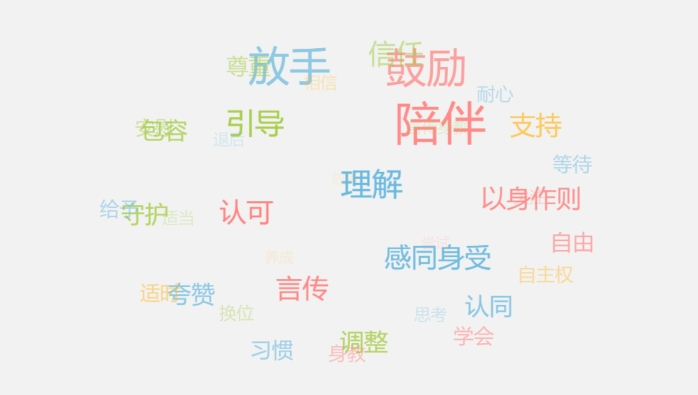

当胡园长抛出问题“在成长过程中,如果要让孩子逐渐学会独立,您认为孩子最需要什么?”时,直播间与现场的家长瞬间被点燃,弹幕与举手此起彼伏。

家长们用一个个掷地有声的词语,共同勾勒出理想亲子关系的图景:

“陪伴”——不是替代,而是守望;

“以身作则”——行动比说教更有力量;

“理解与支持”——给孩子试错的勇气,而非完美的答案。

高频词的涌现,揭示出一个共识:家长应是孩子成长的“陪伴者”——既要像土壤般提供温暖的底色,又要像园丁般修剪却不过度干预。

胡园长总结道:“我们得学会在‘靠近’和‘退后’之间找到平衡,孩子才能长出属于自己的翅膀。”

轻聊万象:育儿难题的云端对话

最激烈的思辨发生在“案例分析”环节,针对“孩子多次想加入同伴游戏被拒绝家长该不该介入”、“孩子学乐器半年后产生抵触,家长是否继续要求”等真实养育困境,家长们通过代入角色展开辩论。

随着讨论的深入,共识逐渐浮现:真正的支持不是物理距离的丈量,而是心理支持的校准。当孩子的眼中闪烁着跃跃欲试的光芒时,就是该松开手的信号。

成长万花筒:旋转童年的N种可能

最后,家长们通过观赏孩子自制的“成长万花筒”,也明白了今天这场哲思之旅的意义。教育从来不是非此即彼的选择题,孩子们要被允许、被发现,因为每一个瞬间看到的都是美丽,有温度的教育才能让孩子更好地学会爱。

每一份平凡汇聚成精彩,家长们要学会等待,在放手与支持间找到动态平衡,让孩子既能触摸天空的广阔,又始终能感知大地的温暖。

教育留白:藏着生命的自愈力

活动尾声,俞特作为圆桌会的观察嘉宾,对家长们的哲思圈谈进行了点评,她表示:“作为今天的观察员,我更像是见证了一场‘父母的觉醒’。那些曾经被焦虑模糊了育儿观念正在重新对焦,当我们用孩子的眼睛去观察世界,我们的身份从“保护者”转变成“守望者”,当孩子遇到困难时,我们也要成为‘不完美’的示范者,这恰恰是最好的成长教学。”

教育者的终极使命,是让自己成为逐渐淡出的背景,只有在海浪冲击中不断自我定义,直面孩子的生活世界。真正的教育智慧是该在场的时候在场,该缺席的时候缺席,愿每位家长都能成为孩子人生剧本里的“适时配角”。

撰稿人:谢妙爱

审稿人:郑江萍