在当今教育改革的浪潮中,跨学科主题学习正以其独特的魅力,为课堂注入新的活力。5月9日上午,拱墅区STEM教育工作室活动在杭州大关小学教育集团学院路校区举行。活动特邀舟山南海实验小学来杭交流。

课堂“绘智”画新卷

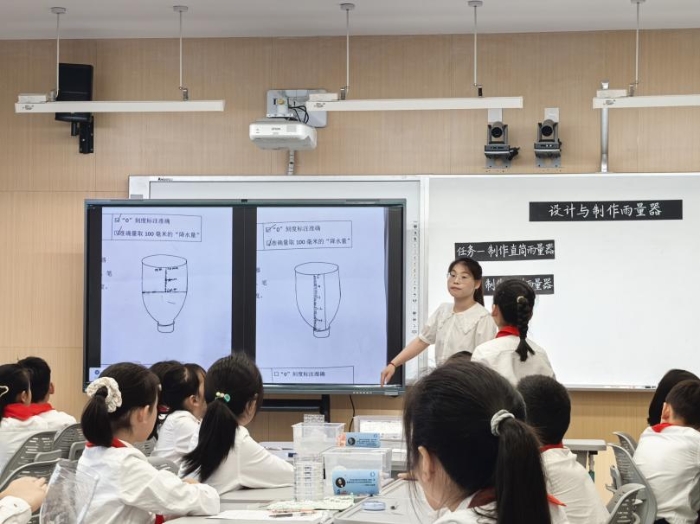

上午8点30分,活动拉开帷幕。杭州大关小学教育集团学院路校区的徐春敏老师带来《测量降水量》一课。在徐老师的课堂上,巧妙地以“学校气象站招募降水观测员”为情境,开启一场特别的挑战。为了筛选出合适的观测员,同学们需要完成“用一个大矿泉水瓶制成两个雨量器”的任务。课堂瞬间变成热闹的实践基地,大家纷纷化身“降水观测员”,全身心投入到动手制作的环节中。

经过一番努力,同学们成功制作出了直筒雨量器和锥形雨量器。随后,徐老师引导大家展开实验,通过严谨的观察与分析,同学们清晰地发现直筒雨量器的刻度均匀规整,而锥形容器由于口径的不断变化,导致刻度呈现出不均匀的特点。由此,这一关键的科学概念在同学们心中牢牢扎根,即直筒与锥形容器在雨量测量上的差异,让他们对降水观测这一领域有了更深入的理解与认识。课堂上,师生互动频繁,知识与趣味相得益彰。

接着,申花校区的唐玲燕老师执教《比例尺的太阳系》一课,用“天文馆模型比例失真引发质疑”的真实情境切入,瞬间点燃502班学生探索欲,孩子们化身“小工程师”,在50cm的纸带上挑战构建太阳系模型。面对天体尺寸与距离的巨大差异,绝对真实的比例在有限空间内难以实现。课堂上,学生们热烈讨论、反复计算,在试错中学会科学取舍。制作环节,他们精心绘制、调整比例;展示时自信分享设计思路,积极回应同伴建议。通过这堂课,学生不仅深化了对行星特征的认知,更在权衡模型科学性与可视化的过程中,深刻认识到模型的局限性与意义。

“结构”观察启视野

结束课堂教学展示后,杭州市大关小学学院路校区的叶晶晶老师和申花校区的唐玲燕老师分别对今天的执教课进行说课。来自工作室的老师依次带领小组成员交流、分享跨学科主题学习的情境与任务活动。

杭州长江实验小学的寿冠聪老师组织第一组讨论。他们对第一节课的情境进行讨论。首先从真实性、驱动性角度优化,在三年级学生自制直筒状雨量器的基础上引入真实事件,从而引发锥形雨量器的设计制作过程,并最终体现产品应用于现实生活的价值。其次开展跨学科研讨,科学、数学、语文老师从不同学科视角观察教学,除了对教学内容本身隐含学科跨越方式的研讨,还对该课的情境做了延伸。

杭州市文津小学的童婕妤老师组织第二组讨论。他们对第二节课的情境进行讨论。代表教师提出第一堂中创新性地构建了“以科学为主体、数学为支撑”的跨学科教学范式,通过数据建模、函数分析等数学工具,帮助学生深度理解“误差产生原理”与“刻度标注规范”核心概念。整堂课程精心设计了完整的工程实践闭环:教师首先创设真实测量情境,引导学生发现学生自己制作的雨量器存在的误差问题;随后通过分组研讨明确优化目标,最终通过多轮测试对比,运用统计学方法完成迭代优化。

杭州市文澜实验学校的黄晨老师、杭州市北秀小学的潘怡如老师组织第三组讨论。他们对第一节课的任务与活动进行讨论。第三组的老师认为唐老师的课堂中展示的情境十分有趣,且贯穿了各个学习环节,为教学评的一致性提供了有效支持。在情境中,学生明确了需要扮演“工程师”角色,为后续学习活动的思考和实践指明了方向。最后,还为唐老师提出了改进建议——可以用真实的科技馆图片替代馆长的语音,会让学生更有体验感。

杭州市景成实验学校的洪燕老师组织第四组讨论。他们对第二节课的任务与活动进行讨论。代表教师提到,这节课的梳理非常清晰,将课堂任务提炼为以下六个关键环节,并形成逻辑闭环。发现图中问题(引导学生观察分析,激发探究动机)、制定流程(将问题转化为可操作的解决步骤)、形成标准评估(建立量化指标,培养批判性思维)、初步设计方案(产生认知冲突)、调整方案(通过反馈迭代优化,体现工程思维)、建立模型(完成知识迁移与运用)。这既培养了学生的实证精神,又通过阶梯式任务实现了思维进阶。

学科“生长”立新意

活动最后,区教育研究院STEM教育研究员卢夏萍老师做活动小结。卢老师指出,跨学科主题学习与STEM教育都倡导整合性学习模式,但新课程方案实施以来的跨学科主题学习鼓励以学科核心概念为引领,明确学科重心,在跨学科整合中保持学科本质的深度。

本次活动聚焦“‘任务与支持’协同”,是区域目前正在探索的一种促进跨学科实践落地的机制或工具——通过设计结构化任务与提供针对性支持活动,帮助学生在多学科交叉中实现有效学习。卢老师期待与各校教师共同完善这一实践框架,进一步探索如何平衡学科深度与跨学科广度,推动课程改革走向纵深。

本次工作室活动的开展,既是STEM教育的发展,又是跨学科主题学习的深入。未来,拱墅区将继续深耕STEM教育,推动基础教育课程改革迈向新高度,助力学生开启创新实践之旅,茁壮成长于知识的沃土。

撰稿:王震;摄影:叶晶晶

审核:卢夏萍

杭州市拱墅区教育研究院

2025年5月12日